一般社団法人日本排尿機能学会(理事長 舛森 直哉:札幌医科大学医学部 泌尿器科学講座 教授)は、その前身である神経因性膀胱研究会の発足から50年を迎える2023年に下部尿路症状に関する全国疫学調査(疫学調査実行員会 委員長 三井 貴彦:山梨大学医学部 泌尿器科学講座 教授)を約20年ぶりに実施し、2025年8月4日(月)に論文を公開しました。

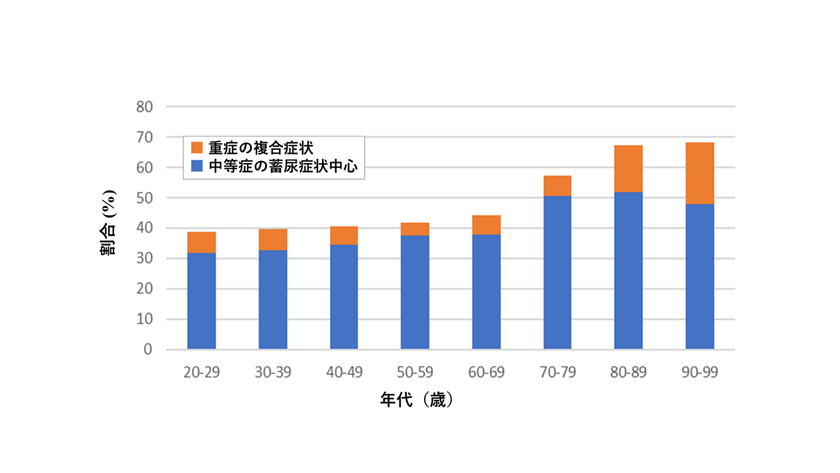

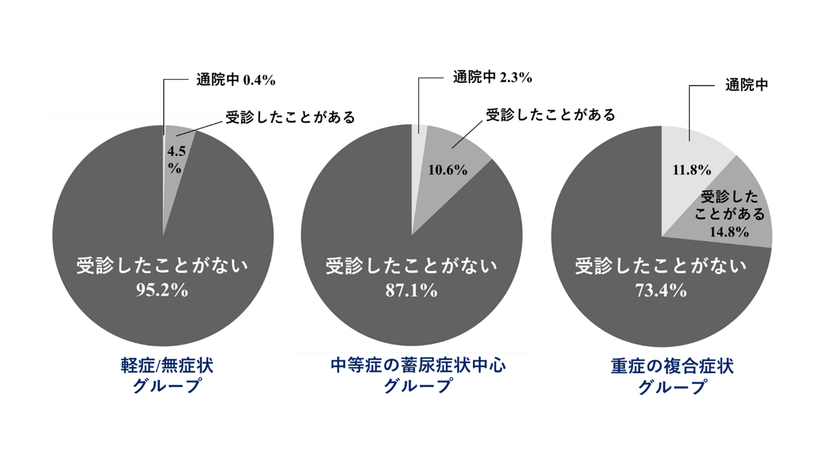

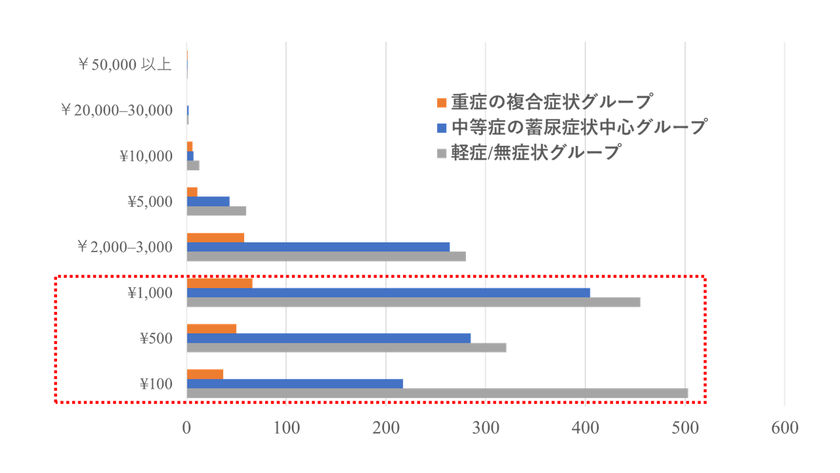

今回、大前 憲史:福島県立医科大学附属病院 臨床研究教育推進部 特任准教授らが16の異なる症状について解析した結果、20歳以上の成人女性では、症状のあり方に基づき3つのグループに分けられることがわかりました。また、16の症状すべてが複合的に重なり、症状の程度も最も強いグループでも、医療機関への受診率はわずか11.8%で、治療に対する支払い意思額の中央値は月1,000円にとどまることが明らかになりました。

【調査の背景】

排尿に関する様々な症状である下部尿路症状の有病率や生活の質(QOL)への影響に関しては、海外での疫学調査に加えて、2002年に本邦で行われた疫学調査の結果でも明らかとなり、現在でもこのデータが広く引用されています。しかし、その疫学調査から20年以上経過し、本邦が他の先進国と比べても未曾有の超高齢社会を迎えていることもあり、下部尿路症状の有病率、QOLへの影響などを改めて調査しました。

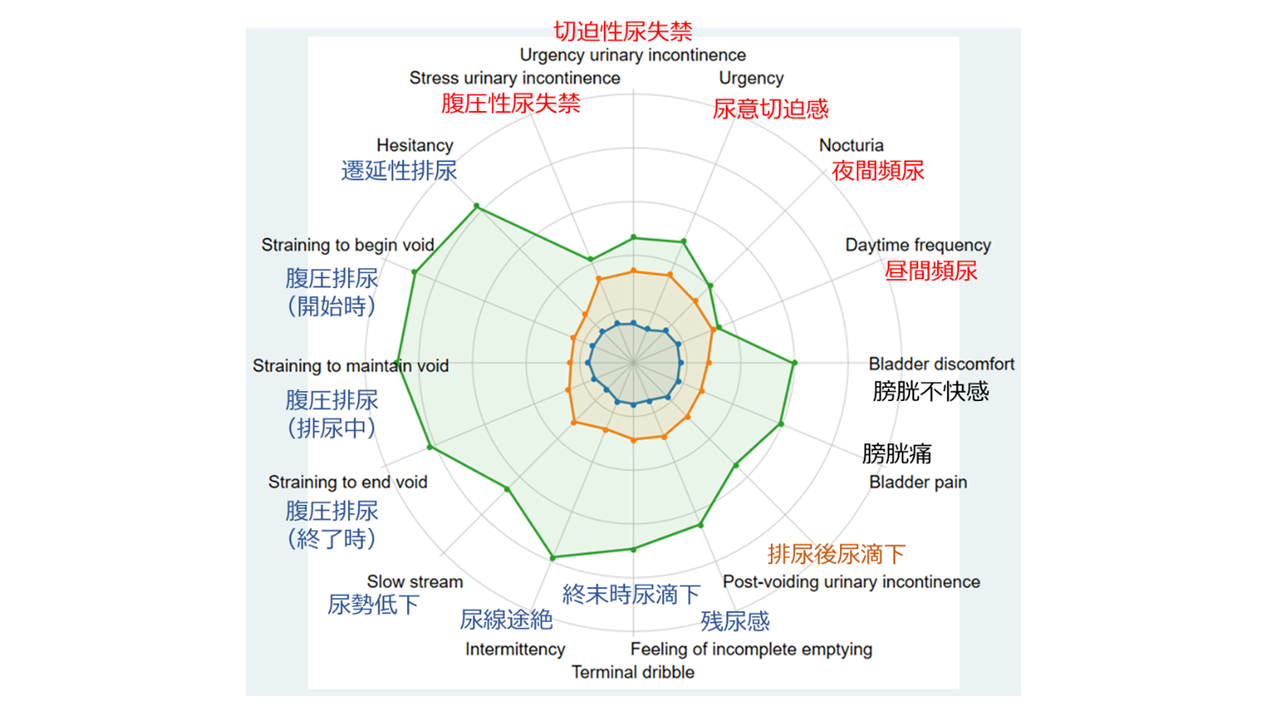

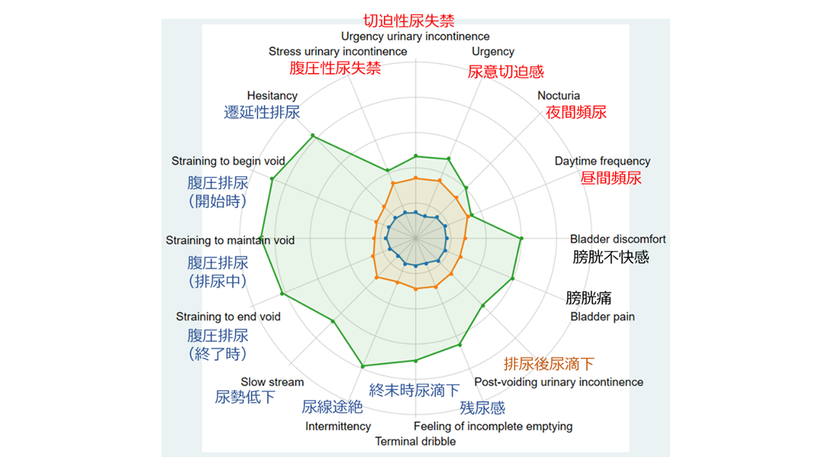

今回は、異なる16の症状について似た特徴を持つ人同士を同じグループに振り分ける、クラスタリングという手法を用い、全国の成人女性を分類しました。同一個人の中で複数の症状が併存することはよくあります。クラスタリングでは症状の併存パターンを可視化できますが、欧米地域以外での試みは本研究が初になります。

今回、大前 憲史:福島県立医科大学附属病院 臨床研究教育推進部 特任准教授らが16の異なる症状について解析した結果、20歳以上の成人女性では、症状のあり方に基づき3つのグループに分けられることがわかりました。また、16の症状すべてが複合的に重なり、症状の程度も最も強いグループでも、医療機関への受診率はわずか11.8%で、治療に対する支払い意思額の中央値は月1,000円にとどまることが明らかになりました。

【調査の背景】

排尿に関する様々な症状である下部尿路症状の有病率や生活の質(QOL)への影響に関しては、海外での疫学調査に加えて、2002年に本邦で行われた疫学調査の結果でも明らかとなり、現在でもこのデータが広く引用されています。しかし、その疫学調査から20年以上経過し、本邦が他の先進国と比べても未曾有の超高齢社会を迎えていることもあり、下部尿路症状の有病率、QOLへの影響などを改めて調査しました。

今回は、異なる16の症状について似た特徴を持つ人同士を同じグループに振り分ける、クラスタリングという手法を用い、全国の成人女性を分類しました。同一個人の中で複数の症状が併存することはよくあります。クラスタリングでは症状の併存パターンを可視化できますが、欧米地域以外での試みは本研究が初になります。

続きを読む